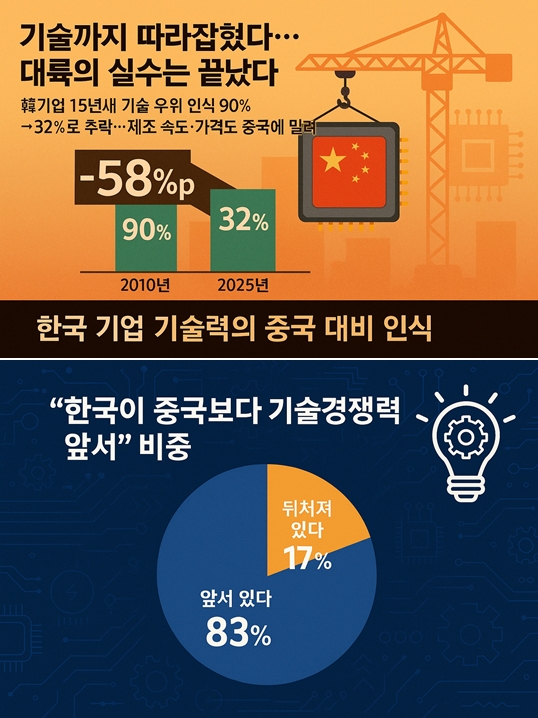

“기술까지 따라잡혔다… 대륙의 실수는 끝났다”

韓기업 15년새 기술 우위 인식 90% → 32%로 추락… 제조 속도·가격도 중국에 밀려

이 오래된 인식은 더 이상 유효하지 않다. '대륙의 실수'라는 말로 조롱받던 중국 제품이, 이제는 한국 제조업을 가격과 품질, 심지어 생산속도까지 앞지르고 있다는 분석이 나왔다.

대한상공회의소가 최근 국내 제조기업 370개사를 대상으로 실시한 조사 결과는 충격적이다. ‘한국 기업의 기술력이 중국보다 앞선다’는 응답은 고작 32.4%에 그쳤다. 2010년 같은 문항에서 89.6%가 ‘우위’라고 답한 것과 비교하면, 15년 새 무려 57%p나 추락했다. 기술력에서 중국에 따라잡히거나 추월당했다고 답한 기업이 67.6%에 이른다는 뜻이다.

가격경쟁력은 말할 것도 없다. 전체 응답기업 중 84.6%가 “한국 제품이 중국산보다 비싸다”고 답했고, 절반 이상(53%)은 “중국산이 30% 이상 저렴하다”고 체감하고 있었다. 디스플레이(66.7%), 제약·바이오(63.4%), 섬유·의류(61.7%) 업종이 특히 큰 가격 격차를 느끼고 있었다.

실제 국제무역센터(ITC) 트레이드맵에 따르면, 중국산 메모리 반도체 가격은 한국산의 65% 수준, 리튬이온 배터리는 73%, 후판 철강은 87% 수준이다. 값이 싸기만 한 게 아니다. 제조 속도조차 중국이 빠르다고 답한 기업이 42.4%로, ‘한국이 빠르다’는 35.4%를 앞섰다. 더 이상 ‘속도’나 ‘품질’이 한국의 전유물이 아니다.

한국 제조업이 이처럼 뒤처지게 된 데에는 여러 요인이 있다. 대한상의는 그 중에서도 “정부의 지원 방식과 규제 구조가 결정적”이라고 진단했다. 중국 정부는 1조 8천억 달러에 이르는 국가주도 기금을 통해 기술투자를 주도하고 있지만, 한국은 여전히 세액공제 중심의 소극적 지원에 머물러 있다는 지적이다. 특히 중소기업에 유리하고 대기업일수록 불리한 ‘역진적 세제 구조’는 첨단 산업의 대규모 투자를 가로막는 장애물이 되고 있다.

기업 규모가 아니라 산업의 혁신성과 전략적 가치에 따라 지원 우선순위를 정해야 한다는 것이 상의의 주장이다. 실제로 국가전략기술에 대한 투자세액공제율은 중소기업 25%, 중견기업 15%, 대기업 15%이며, 일반 기술 R&D는 각각 25%, 8%, 2%로 차등 적용된다. 반도체·배터리·AI처럼 자금 투입이 큰 분야일수록 대기업의 역할이 결정적인데, 오히려 이들이 세제 혜택에서 가장 불리하다는 아이러니다.

더 큰 문제는 규제다. 중국은 우한을 ‘지능형 커넥티드카 실증 구역’으로 지정하고, 규제를 거의 철폐한 채 데이터를 쓸어모으고 있다. 반면 한국에서는 ‘규제 샌드박스’라는 이름만 달았지, 기업들은 여전히 불확실한 인허가와 관료적 승인 절차에 발목이 잡혀 있다. 상의가 ‘메가 샌드박스’를 제안하며, 일정 지역에서만이라도 규제 ZERO 실험장을 열어야 한다고 주장하는 이유다.

투자 방식에도 전환이 필요하다. 현재 한국 지주회사는 자기자금으로만 투자하도록 제한돼 있어, 유망 기술에 전략적으로 투자하거나 해외 유망 기술을 인수하는 데 한계가 많다. 상의는 일반 지주회사가 벤처캐피털 역할을 할 수 있도록 법제도를 손봐야 한다고 지적했다. 최근 정부도 금산분리 완화의 필요성을 공공연히 언급하고 있다.

“지금처럼 예산을 골고루 나눠주는 ‘엔빵식’으로는 살아남을 수 없다. 이제는 집중적으로 몰아주는 ‘몰빵 전략’이 필요하다.” 이종명 대한상의 산업혁신본부장의 말이다. 그는 “한국 제조업의 비교우위를 다시 세우기 위해, 성장 가능한 산업에 전략적 몰입이 이뤄져야 한다”고 말했다.

대한민국 산업경쟁력의 근간은 제조업이다. 그런데 지금 그 제조업이 ‘기술력·속도·가격’이라는 3대 축 모두에서 중국에 밀리고 있다면, 단순한 경쟁이 아니라 구조적 위기다. 성장을 유도하는 정책, 규제 완화, 자금의 전략적 배분 없이는, 이 흐름을 되돌릴 수 없다. 한국 제조업의 경쟁력이 지금 이 순간에도 세계 시장에서 조금씩 잊혀지고 있다는 사실을 인정하는 것, 그게 변화의 첫 출발일지 모른다.

관련뉴스

많이 본 뉴스

급증하는 고령층 취업… 일할 의지는 넘치지만 일자리는 부족

대한민국이 초고령사회로 빠르게 진입하면서 60대 이상 고령층의 노동시장 참여가 급증하고 있다. 2025년에는 65세 이상 인구 비중이 20.6%에 달해 초고령사회에 진입할 전망이며, 이에 따라 60대 이상의 일자리 문제가 사회적 이슈로 부상하고 있다. 2024년 9월 기준, 60세 이상 취업자

AI 기술, 실버산업과 돌봄 서비스의 새 지평을 열다

초고령사회를 앞둔 대한민국과 전 세계는 실버산업과 돌봄 서비스에서 AI 기술이 가져올 변화를 주목하고 있다. 인공지능(AI)은 노인 돌봄과 복지 서비스에 새로운 패러다임을 제시하며, 실버산업의 혁신적 발전을 이끌고 있다. AI 돌봄 로봇은 고령화 시대의 새로운 돌봄 파트너로 주목받고

[심층분석] AI 챗봇 시대, '정보 검증'의 필요성

인공지능(AI) 챗봇이 지식 탐색의 새로운 패러다임으로 자리매김하며 실시간 정보 습득의 지평을 넓히고 있다. 그러나 이 혁신적 기술이 제공하는 응답에 대한 맹목적 신뢰는 경계해야 할 시점이 도래했다. 최근 국제적으로 주목받은 오류 사례와 권위 있는 연구 결과는 디지털 정보 시대의 '사

중소 제조기업 디지털화, 5곳 중 4곳은 '스마트공장' 미도입

중소 제조업의 디지털 전환이 여전히 초기 단계에 머물러 있는 것으로 나타났다. 전체 중소·중견 제조기업 가운데 스마트공장을 도입한 곳은 5분의 1 수준에 그쳤고, 인공지능(AI) 기반 제조기술을 적용한 기업은 0.1%에 불과했다. 중소벤처기업부와 스마트제조혁신추진단이 발표한 ‘제1차 스마트

AI, 제조업의 판을 다시 짠다

제조업에 인공지능(AI)이 본격적으로 도입되면서 산업 전반에 근본적인 변화가 나타나고 있다. 단순한 생산성 향상을 넘어 제품 설계, 품질 관리, 공급망 운영까지 제조 공정 전반에서 AI가 새로운 기준을 만들고 있다. 정부도 이러한 흐름에 발맞춰 AI 중심의 제조혁신을 국가 전략으로 삼고 본격